Le système de freinage représente un élément fondamental de la sécurité automobile. Chaque jour, en conduisant, nous actionnons nos freins des dizaines de fois sans vraiment prêter attention à ce qui se passe sous nos pieds. Pourtant, comprendre comment fonctionnent les principaux composants de ce système – notamment les plaquettes et les disques de frein – peut vous aider à mieux entretenir votre véhicule et à anticiper certaines réparations coûteuses. Ces deux éléments, bien que travaillant toujours ensemble, présentent des caractéristiques et des rôles bien distincts qu’il convient de connaître.

Le système de freinage : plaquettes et disques de frein

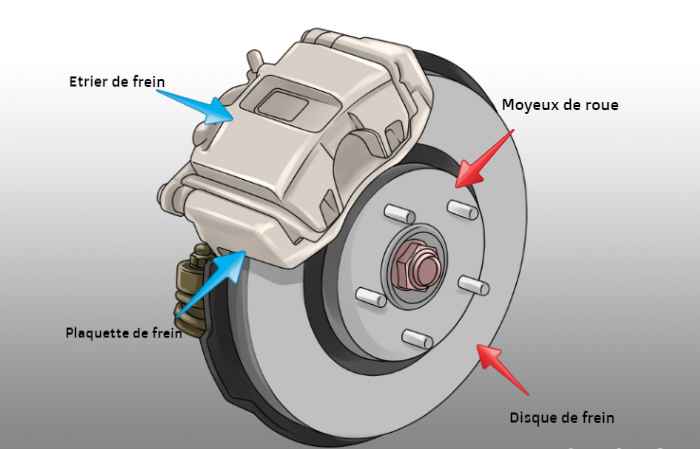

Le système de freinage constitue l’un des dispositifs de sécurité active les plus importants d’un véhicule. Son rôle est simple mais crucial : transformer l’énergie cinétique (mouvement) en énergie thermique (chaleur) pour ralentir ou immobiliser le véhicule. Au cœur de ce mécanisme, plusieurs composants travaillent en synergie :

- Le maître-cylindre qui convertit la pression mécanique de la pédale en pression hydraulique

- Le liquide de frein qui transmet cette pression

- Les étriers qui exercent la force de serrage

- Les plaquettes qui viennent appuyer contre les disques

- Les disques de frein solidaires des roues qui ralentissent sous l’effet du frottement

Lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, le maître-cylindre pousse le liquide de frein dans les conduites, actionnant les étriers qui pressent les plaquettes contre les disques. Cette friction ralentit la rotation des disques et, par conséquent, celle des roues. Parmi tous ces composants, les plaquettes et les disques subissent le plus de contraintes et d’usure puisqu’ils sont directement soumis aux frottements.

Plaquettes de frein : composition, rôle et caractéristiques essentielles

Les plaquettes de frein sont des pièces relativement fines, composées d’un support métallique sur lequel est collé un matériau de friction (aussi appelé garniture). C’est ce matériau qui entre en contact avec le disque lorsque les freins sont actionnés.

La composition des plaquettes a considérablement évolué au fil du temps. Autrefois fabriquées avec de l’amiante (aujourd’hui interdit pour des raisons sanitaires), elles sont maintenant produites à partir de différents matériaux selon leur utilisation :

- Plaquettes organiques : composées d’un mélange de fibres, de résines, de particules métalliques et d’autres additifs, elles offrent un bon compromis entre performance et confort (peu bruyantes)

- Plaquettes semi-métalliques : contenant une proportion plus élevée de métal (jusqu’à 60%), elles sont plus résistantes à l’usure mais peuvent être plus bruyantes

- Plaquettes céramiques : plus coûteuses, elles offrent d’excellentes performances, une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux, mais dissipent moins bien la chaleur

Une plaquette neuve possède généralement une épaisseur de garniture de 10 à 12 mm. Le seuil critique d’usure se situe autour de 3 mm, en dessous duquel le remplacement devient urgent. Les fabricants intègrent souvent un témoin d’usure qui peut être mécanique (produisant un grincement caractéristique) ou électronique (déclenchant un voyant sur le tableau de bord).

Disques de frein : fonctionnement, matériaux et particularités techniques

Le disque de frein est une pièce circulaire métallique fixée sur le moyeu de roue et qui tourne donc à la même vitesse que la roue. Fabriqué principalement en fonte grise, en fonte à graphite lamellaire ou parfois en acier, il doit résister à des contraintes thermiques et mécaniques considérables.

Contrairement aux plaquettes qui sont relativement standardisées, les disques se déclinent en plusieurs variantes :

- Disques pleins : la version la plus simple et économique, équipant de nombreux véhicules de tourisme

- Disques ventilés : constitués de deux pistes de freinage séparées par des ailettes qui favorisent le refroidissement, ils équipent la plupart des véhicules modernes au moins sur l’essieu avant

- Disques perforés : comportant des trous traversants qui améliorent l’évacuation des gaz et de la chaleur, ainsi que l’évacuation de l’eau

- Disques rainurés : présentant des rainures à la surface qui optimisent le mordant initial et nettoient les plaquettes

La capacité d’un disque à évacuer la chaleur est primordiale. En effet, lors d’un freinage intense, la température peut monter jusqu’à 600°C, parfois davantage. Une surchauffe prolongée peut entraîner une déformation du disque (voilage) ou une modification de sa structure métallurgique (fissuration, points bleus), réduisant significativement l’efficacité du freinage.

Les principales différences entre plaquettes et disques de frein

Bien que travaillant en tandem, plaquettes et disques présentent des différences fondamentales :

Position et mobilité : Les plaquettes sont des éléments fixes qui ne se déplacent que de quelques millimètres lors du serrage, tandis que les disques sont solidaires des roues et tournent en permanence avec elles.

Composition : Les plaquettes sont composites (support métallique + matériau de friction) tandis que les disques sont entièrement métalliques, généralement en fonte.

Durée de vie : Les plaquettes s’usent nettement plus rapidement que les disques. On estime qu’un jeu de plaquettes dure entre 30 000 et 50 000 km selon le type de conduite et l’environnement, contre 80 000 à 150 000 km pour les disques.

Coût : Le remplacement des plaquettes coûte généralement entre 50 et 150 euros pour un jeu complet (pièces et main-d’œuvre), alors que celui des disques peut atteindre 300 à 600 euros pour les quatre.

Principe d’usure : Les plaquettes s’usent par abrasion de leur matériau de friction, tandis que les disques s’usent par diminution de leur épaisseur et parfois par déformation.

Remplacement : Les plaquettes se remplacent facilement sans nécessairement changer les disques, alors que le remplacement des disques implique toujours de changer aussi les plaquettes (jamais des disques neufs avec d’anciennes plaquettes).

Reconnaître l’usure des plaquettes et disques de frein

Identifier précocement les signes d’usure de votre système de freinage peut vous éviter des réparations coûteuses et surtout garantir votre sécurité sur la route.

Signes d’usure des plaquettes :

- Grincement aigu lors du freinage (souvent dû au témoin d’usure qui racle contre le disque)

- Allongement de la distance de freinage

- Vibrations légères dans la pédale lors d’un freinage modéré

- Allumage du voyant d’usure sur le tableau de bord (sur les véhicules équipés)

- Pédale de frein qui semble plus « molle » ou qui s’enfonce plus profondément

Signes d’usure des disques :

- Vibrations prononcées dans le volant et/ou la pédale lors du freinage

- Présence de rainures profondes ou de sillons visibles à l’œil nu sur la surface du disque

- Apparition d’un rebord (lèvre) sur le pourtour extérieur du disque

- Coloration bleutée indiquant une surchauffe antérieure

- Fissures radiales partant du centre vers l’extérieur

- Bruit métallique de frottement, distinct du grincement des plaquettes

Pour vérifier visuellement l’état de vos plaquettes, il suffit généralement de regarder à travers les jantes (si leur design le permet) ou de démonter la roue. L’épaisseur restante de matériau de friction est facilement observable. Pour les disques, au-delà de l’aspect visuel, la mesure de l’épaisseur avec un micromètre est la méthode la plus fiable. Les fabricants indiquent généralement l’épaisseur minimale tolérée directement sur le disque.